Werner Schwarzanger

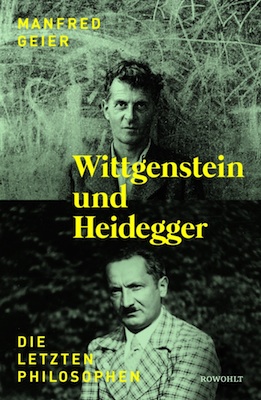

Manfred Geier: „Wittgenstein und Heidegger – Die letzten Philosophen“

Mit Recht nennt Manfred Geier Wittgenstein und Heidegger „die letzten Philosophen“. Sachkundig souverän lotet seine Doppelbiografie den letzten philosophischen Antagonismus aus.

Beide wollen die erschöpfte Philosophie neubegründen. Heidegger wähnt, dass sich mit der Wiedererinnerung des Seins die Frage nach Gut und Böse erübrigt. Und Wittgenstein vergisst über dem Projekt der strikt abbildlichen Durchrationalisierung der Sprache das Sein. Mit zehn Jahren konstruiert er ein Nähmaschinchen. Im Ersten Weltkrieg berechnet er Geschossbahnen an vorderster Front. Als Maschinenbauingenieur knüpft er sich schließlich die Sprache vor. Mittels exakter sprachlicher Weltabbildung will er den „trüben Sumpf“ der Philosophie trockenlegen. Hat sie sich erst logizistisch durchleuchtet, kann sie der Wissenschaft ihre Sätze klar formulieren helfen. Wir aber, fordert Wittgenstein aus einem verkappten Manichäismus heraus, sollen den Gebrauch der Sprache rigoros auf das, was der Fall ist, beschränken und jedes über die Tatsachenabbildung hinausgehende Wort als Unsinn verwerfen. Jenseits der wissenschaftlichen Sprachmaschine sollen wir kategorisch verstummt anständig leben. Doch wer sich so generell verschweigen muss, kann menschlich nur noch verkümmern. Einerseits Sprachmaschinisten, sollen wir andererseits auf das unerreichbare „weiße Licht“ des absolut Guten hin richtig leben. Dafür wünscht sich Wittgenstein den Sprachmissbrauch einfürallemale überwunden: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“ Damit aber hat er der logizistischen Sprachversportung den Weg bereitet. Dient das anzeigesprachlich exakte Denken nur noch der Bestandsverrechnung, mündet dies, so Heidegger, „unter dem Anschein mathematischer Wissenschaftlichkeit“ in die „äußerste Verflachung“ der Menschen, die nur noch berechnend sich auf alles beziehen sollen. Daran zerbricht seitdem das Dichten. Ab 1936 räumt Wittgenstein zwar wieder ein, dass der Tatsacheabbildungskalkül lediglich ein Spezialfall des menschlichen Sprechens ist, um den herum das generelle Verschweigen von allem anderen nie ausbrechen wird. Aber das hilft ihm aus seiner Grundverkennung des Sprachwesens nicht mehr heraus. Zwar gibt er die Worte nun wieder in den Alltag frei, aber nur um diesen in „Sprachspiele“ zu zerfleddern, wo jeder Satz als Wörterteam konfigurieren soll. Wenige Jahrzehnte später mausert sich dann nicht von ungefähr das Sprachspiel des poetry slam zum neuesten Volkssport der Sprachverwitzelung …

Als dem Priesterzögling Martin Heidegger der katholische Glaube zerbricht, trifft ihn am Nullpunkt seiner Umorientierung ein Blitz: Das Sein ist weder irgend etwas noch Gott! So wenig je der Fall wie nichts, ist es weder sinnlich zu erfahren noch zu begreifen. Während für Wittgenstein Worte nichts als Lautfolgen mit konventionell zugeordneter Bedeutung sind, die man zur korrekten Anzeige dessen, was der Fall ist, zu benutzen hat, weiß sich Heidegger seitdem unterwegs zu dem im Nachgerede der Miteinanderen des leichthinnigen Man verschütteten Sprechens der Sprache als der Sage von dem, was sich dem Menschen zukunftsmächtig aus dem Sein offenbart. Wie sich da ein letzter Ausläufer der von ihnen überwundenen Metaphysikasterei am leersten aller Unsinnsworte in die sogenannte „ontologische Differenz“ als Geheimtürchen zur „Eigenlichkeit“ verstieg, darüber amüsieren die abgebrühten Gschaftelhuber an der Sprachmaschine sich köstlich. „Fragen können“, versichert der gute Mann, „heißt warten können, sogar ein Leben lang“, bis „es“ sich „ereignet“. Denn die ontologisch gedeutete Welt ist die weither sich lichtende Zukunft, die genau in dem Nullpunkt, wo ich wie nichts in nichts hinausstehe, knospt als – das Sein. Und das Fragen danach ist“ die Frömmigkeit“ jenes anderen Denkens, das jenes, wovon es noch nicht sprechen kann, ereignismächtig erschweigt. Diesem Denken, das die Zukunft als die Weise des Seins zukommen lässt, will Heidegger den Weg über den „anderen Anfang“ in ein kommendes Zeitalter bereiten. Seine irdische Statt ist die Weile. Die Weile spukt das Mögliche nie sogleich aus. Also flieht man sie als die Langeweile. Auf dieser seit über zwei Jahrtausenden anhaltenden Flucht kann das gut Gewesene – etwa das alte griechische Fragen nach dem Sinn von Sein – sich nie wiederholen.

Wittgenstein wünscht sich den Menschen in den konsequent verschwiegenen Impuls zum Guten und die gnadenlos logisch aufklärende Machenschaft gespalten. Heidegger wähnt, dass sich das Menschsein jenseits von Gut und Böse in die Zukunft der Welt zurückverankern ließe. Würden sein wortmächtiges Ereignisdenken und Wittgensteins sprachloser ethischer Impuls sich wie rechte und linke Hirnhemisphäre ergänzen, könnte die Große Transformation aus der unnachhaltig expansiv erdzerstörerischen in die reduktiv nachhaltige Moderne zuguterletzt doch noch praktisch gelingen.

Manfred Geier: „Wittgenstein und Heidegger – Die letzten Philosophen“

Manfred Geier: „Wittgenstein und Heidegger – Die letzten Philosophen“

ISBN: 9783498025281

Rowohlt Verlag

448 Seiten, Hardcover

Preis: 26,95 €