Von Chrysostomos

Längst dürfte weit mehr Lyrik geschrieben als gelesen werden. Es lesen ja nichtmals Autoren genau, noch Stellerinnen der Schrift, oder solche, die sich als solche ausgeben, was ihnen da vom sogenannten Keyboard unmusikalisch (und fremd dem Sprachzauber gegenüber, einer Zaubersprache gar) und unvermittelt und immer wieder auf den Bildschirm fließt. Daß die Lektüre von Lyrik, solange sie nicht, mangels Niveau, in Anführungszeichen zu setzen ist, zu einem Geschenk geraten kann, das über den Tag und die Nacht hinaus hält, beweist aufs Schönste Anne-Marie Kenesseys Debüt.

Sie wollen gelesen werden, sie gieren, nein, w i r gieren danach, sie zu lesen. Sie lesen zu dürfen. Diese Gedichte, Poeme. Nicht nur „Im matten Licht der Winternacht“. Und zwar: laut. Laut für Laut und Klang für Klang, Vers um Vers. Wort für Wort, Silbe um Silbe. So soll es sein, so muß es sein, soll Lyrik denn gelingen.

Und kommt nicht Lyrik von Lyra? Von der Musik her also? Heute traf ein, die Post hat‘s gebracht, aus Zürich via Kreuzlingen, wobei auch Eggingen nicht zu vergessen ist, der Debütband einer bereits mit Ehren bedachten Dichterin (daß sie Redakteurin bei „orte“ ist, ist ein Grund mehr, diese großartige schweizerische Literaturzeitschrift sich endlich zu halten).

Im Sommer 1973 in Zürich geboren, als im Letzigrund Rod Milburn, lange schon tot, arme Sau, Martin Lauers vierzehn Jahre alten, gleichfalls im legendären Stadionrund aufgestellten, Weltrekord über die 110-Meter-Hürden-Distanz um eine Zehntelsekunde auf 13,1 Sekunden verbesserte, ist Anne-Marie Kenessey, der noch nicht ganz Vierzigjährigen, im Dezember der Münchner Lyrikpreis zuerkannt worden. Um einen Tausender reicher, was gut so ist. Daß ihr „Fossil“ dennoch nur ein halbes Tausend mal vorliegt, spricht Bände. Selbst (einen) ansprechende, selbst sprechende, Lyrik findet kaum mehr zu einem Publikum.

Wir halten uns kurz, und an Shakespeares Devise, daß in der Kürze der Kern liege. Nun denn. Zumal uns Ischias plagt. Immerhin etwas Neues. Neu ist auch, und schön, und immer schön zu hören, zu lesen, der Ton, mit welchem Anne-Marie K. die deutschsprachige Lyrik aufmischt. Mal hat Kenessey, wenn sie dem Klang nachspürt, von Vokalen vor allem und Worten fremder Zunge (hier: der französischen), Thomas Kling im Kopf, und auch ein bißchen Benn, dann wieder – „im Fluss deine zittrigen Pupillen / liebster Dichter / meine Verse sind brennende Papierschiffe / Wassergesichter“ – Paul Celan. Die (Liebes-)Nähe von Kulinarik, Erotik und Gedicht weiß die Zürcherin zu besingen, ohne sich „aufm Fötzel“, so „zwischen Gurken und Auberginen“, zu verzetteln. Auf „Paarreime“ wird das Menü abgeklopft, Worte werden in Watte gepackt, „beim Knutschen die Serviette des Liebhabers“ zerfetzt. Und was wäre die deutschsprachige Lyrik ohne die Bahn? In „Fulda – Erfurt / DB“ herrscht Gückes genug, „raspelts mobil vor ihr / Süssholz“ (das früher ja von Bamberg aus in die Welt, auch auf Waggons, verfrachtet wurde).

Man lese Kenesseys Debüt nicht unbedingt in einem Zug, sondern mit Bedacht. Es wird an Genuß und Vergnügungen kaum fehlen, immer dem Seepferdchen auf der poetischen Spur. Und der Seesehnsucht nach dem gelungenen Gedicht, woran dieser Erstling nicht eben arm ist.

In Klaus Isele hat Kenessey, nebenbei, einen Verleger gefunden, dem Literatur, dem Literaten, dem Leser noch wichtig sind. Eine Seltenheit, leider, heutzutage. Walser, Martin, Sebald, Max, alles dort im Programm, sogar eine, in frühen Tagen, von Krischker edierte Anthologie. So gehe man denn hin, nicht an den Amazonas, sondern in die Austraße, ich sage und schreibe nur „Collibri“, und man lese, schaue, staune dann, verinnerliche, kaufe.

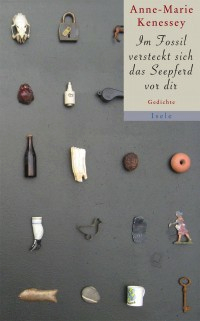

Anne-Marie Kenessey: Im Fossil versteckt sich das Seepferd vor dir. Kreuzlingen: Edition Klaus Isele, 2012, Paperback, 108 Seiten, ISBN 978-3-86142-545-8, 13,50 Euro

Anne-Marie Kenessey: Im Fossil versteckt sich das Seepferd vor dir. Kreuzlingen: Edition Klaus Isele, 2012, Paperback, 108 Seiten, ISBN 978-3-86142-545-8, 13,50 Euro