Redaktion

Gleich mehrere Höhepunkte am Sonntagmorgen zur besten Frühschoppenzeit: Die VHS lud zur Semestereröffnung, der Große Saal im Alten E-Werk war bis zum letzten Stuhl besetzt und die Ausstellung „Bierstadt Bamberg“ in der VHS und im Stadtarchiv darf nun bewundert werden. Die „Sieben-Hügel-Combo“ begleitete den Vormittag mit schönsten fränkischen Blaßmusikstücken.

Frau Dr. Scherbaum, die Leiterin der VHS, wies auf das breite Spektrum des Kursangebotes hin und eröffnete in Vertretung des erkranken Bürgermeisters Dr. Lange das Semester. Vor allem holte sie Prof. Dr. Günter Dippold auf die Bühne, der gewohnt erhellend die Geschichte des Bieres in Bayern im allgemeinen und in Bamberg im besonderen darstellte. So feiert Bayern 2016 zwar 500 Jahre Reinheitsgebot, Bamberg bereits 527 Jahre Reinheitsgebot. Und noch ein Wermutstropfen für die stolzen Bayern: Das Bier kam aus dem Norden Deutschlands in den Süden zu den Bayern und Franken.

Im folgenden der Vortrag von Prof. Dippold in ganzer Länge.

Prof. Dr. Günter Dippold

Bamberg, 28. Februar 2016 in der VHS zur Semestereröffnung

Was soll man trinken? Die Bamberger wussten es am Ende des 18. Jahrhunderts genau: „Trink ich Bier so verderb ich, trink ich Wasser, so sterb ich: Ist doch besser, Bier getrunken, und zehnmal verdorben, als Wasser getrunken, und einmal gestorben.“ Ein Scherzwort, gewiss, und doch mit einem Quäntchen Wahrheit: Wasser zu trinken, war nicht unproblematisch. Wasser als Getränk sei „nicht allen dienlich“, konnte man in einem Lexikon aus dem Jahr 1733 lesen, und in Bamberg war es nicht in allen Quartieren in ausreichender Qualität verfügbar. Zwar habe man auf den Hügeln „ein reines, frisches und hartes Wasser“, meinte ein Arzt im Jahr 1828. Aber in der unteren Stadt – auf der Inselstadt und rechts der Regnitz, in der Gärtnerei –, da finde man „ein weiches, aber nicht sehr reines Wasser, welches von nicht gutem Geschmacke ist, wenig erfrischt, den Durst nicht löschet […] und durch längere Zeit in Gefäßen aufbewahrt einen faulenden Geruch und Geschmack annimmt.“

Noch bedenklicher mag das nicht selten keimbelastete Wasser – das Grundwasser stehe mit dem Fluss in Verbindung, meinte der zitierte Arzt, dem Fluss, in den auch Abwässer flossen –, noch bedenklicher mag das Wasser hier ringsum für Reisende gewesen sein, deren Gedärm nicht so daran gewöhnt war wie das der Einheimischen.

Man war allemal gut beraten, Bier zu trinken. Es war ein vergleichsweise hygienisches Getränk: durch die Hitze bei der Produktion, durch den Alkoholgehalt, durch den niedrigen pH-Wert. Und das „Talwasser“, so minderwertig es als Trinkwasser war, es taugte gut zum Brauen. Hören wir noch einmal unseren Mediziner von 1828: „Der Weichheit dieses Wassers, von welchen die […] Bierbrauer das Wasser zum Brauen des […] guten braunen Bieres nehmen, mag auch die Güte desselben zugeschrieben werden, so wie auch der Grund hierin liegen könne, daß die Entstehung von Stein-Krankheiten bey den dahiesigen Einwohnern, welche gröstentheils nur Bier trinken, eine Seltenheit sey.“

„Gröstentheils“. Natürlich tranken die Bamberger nicht ausschließlich Bier. Auch Wein wurde konsumiert, einheimischer und eingeführter; bei besser gestellten Bürgern gehöre es neuerdings „zum großen Tone“, meinte unser Arzt von 1828, „an Sonn- und Feyertägen am Morgen die Weinhäußer zu besuchen“. Norddeutsche hätten den Tee hier eingeführt, namentlich in den vornehmeren Kreisen. Punsch werde verzehrt, wie wir ja auch aus dem Tagebuch E. T. A. Hoffmanns wissen. Kaffee sei, so der Arzt, „beynahe vom Vornehmsten bis zum Bettler zum Bedürfniß geworden“. Und wer sich den Bohnenkaffee nicht oder nicht ständig leisten könne, der strecke ihn mit Surrogaten, hergestellt aus gelben Rüben, Gerste, Mandeln oder Zichorie. Der Arzt warnte vor zu viel Kaffee: Durch „heftig reizende und narkotische Kräfte“ schwäche er die Nerven und fördere den Schlaganfall.

Mit Bier war man da gewiss besser beraten.

Zumal Bier als Kraftspender schlechthin galt. Ein Beamter in Sonnefeld bei Coburg formulierte es 1793 so: „Wo Bier zu haben ist, trinkt der Bauer auch zum Frühstück seinen Krug Bier, welches meistens schwer und stark ist. Bey dieser Kost ist der Landmann außerordentlich stark, arbeitsam und dauerhaft.“

Der Bamberger Arzt Dr. Karl Friedrich Speyer, ein Neffe des großen Adalbert Friedrich Marcus, stellte um 1830 fürs Umland der Stadt fest: „Tausende leben im Sommer fast einzig vom Brod und Bier.“ Und er fand dies nicht besorgniserregend, denn für die „arbeitende Klasse“ sei „das Bier unstreitig eines der paßendsten gesundesten Getränke, nicht bloß erquikend, um den Durst zu löschen, sondern auch nährend und stärkend für den Körper“. Zu recht war also in der Stadt Bamberg Bier „das Lieblings-Getränk […] vorzüglich […] der arbeitsamen Klasse, als der Gärtner und Taglöhner“.

Aus Sicht der traditionellen Medizin war Bier nicht nur stärkend, sondern auch gesund. „In dem Bier steckt etwas schleimiges, daher es befeuchtet, erfrischet und wohl nähret“, heißt es 1733 bei Zedler. Dieses Urteil wurzelt in der Vier-Säfte-Lehre Galens. Bier entsprach dem Schleim, stand für die Eigenschaften feucht und kalt – so zumindest die vorherrschende Meinung. Die kalte Eigenschaft machte den Menschen bleich und schwerfällig; der feuchte Charakter förderte Körperfülle, Weichlichkeit und Schlafbedarf. Im Grunde freilich galt ein fleischiger, feuchter Körper als gesund, Austrocknung als gefährlich. Denken sie sich Porträts der Bischöfe des 17. oder frühen 18. Jahrhunderts; da treten uns korpulente Gestalten gegenüber – aber das galt durchaus als gesund.

In der Aufklärungszeit freilich, da hatte sich das Bild des Menschen geändert. Wie ganz anders wirkte ein Franz Ludwig von Erthal. Nicht nur in seiner Politik, sondern auch in seiner persönlichen Physiognomie war der hagere Fürstbischof ganz ein Mann der Aufklärung. Dem trockenen Körper, nicht dem feisten, feuchten, gehörte die Epoche der Aufklärung, dem wachen, nüchternen, wenn auch nervösen Menschen, nicht dem bierduseligen. Auch der dürre Musikdirektor E. T. A. Hoffmann, mochte er auch durch seine Trunkenheitsexzesse Anstoß erregten, entsprach doch in dem, was er „pokulierte“, den Vorstellungen seiner Zeit: Wein, Champagner, Punsch. Anregende, stimulierende Getränke. Für einen geistig Arbeitenden wie ihn war Bier nichts.

Die Haltung zum Körper hatte sich geändert, die Wirkung von Bier auf das Wesen des Menschen wurde nun kritisiert. Wie konnte müde, träge Biertrinker ein tätiger, verantwortungsvoller Staatsbürger sein? Der junge Bamberger Arzt Georg Probst bemängelte 1792: „Der Bürger Bambergs läßt sich ruhig alles befehlen: er hat nicht Muth genug, vor Herrschaften zu treten: dieses kömmt von seinem vielen Flegma, und dieses Flegma vom Biertrinken.“

Für körperlich Schaffende galt Bier freilich als nach wie vor nützlich.

Zugleich war es ein Getränk für das Wochenende und für Feiern. Bier werde von den Bambergern „an Sonn- und Feyertägen oder Familienfesten öfters in solcher Menge getrunken“, schrieb unser vielzitierter Arzt von 1828, „daß man solche haufig ganz gerauscht erblickt“. Dörfer, an denen es gutes Bier gab, waren beliebte Ausflugsorte für die Bamberger, wie uns Dr. Speyer versichert: „Die Orte: Gaustadt, Trosdorf, Debring, Oberaurach, Erlau, Kolmsdorf werden des guten Bieres wegen fleißig von den Stadtbewohnern besucht“.

Bier war auch ein wichtiges Instrument der demokratischen Kräfte in der Revolution von 1848/49. Ein „Revolutionsmacher“ sei Bier, schrieb ein Coburger damals, und die Staatsvertreter sahen das mit Blick auf Bamberg gewiss genauso. Der Regierungspräsident schrieb im Herbst 1848 über die Wirksamkeit des Bamberger Volksvereins, der für die Sache der Demokratie focht: „Bei diesen Versammlungen […] spielt das Hauptagens von Bamberg, das Bier, seine vorzugsweise Rolle, […] denn sie werden in Bierschenken gehalten, und der Bamberger, welcher täglich zum Biere geht, versäumt weder Zeit noch Bier, wenn er […] gleichzeitig […] an der dort gebotenen Politik seinen Antheil nimmt. Ohne Bier wäre der Hauptreiz verloren“.

Bier war also, das gilt es festzuhalten, ein Getränk für den Alltag wie für den Festtag, ein Getränk, das vor allem für Handarbeiter unverzichtbar war.

Den Biertrinkern ging es offenbar gut in Bamberg. Die Qualität des hiesigen Biers, als braun und stark beschrieben, sie wird oft gerühmt im 18. und 19. Jahrhundert. „Die Bierbrauerei hat sich auf einen hohen Grad gehoben“, notierte 1831 der Bamberger Kunstsammler Joseph Heller, „allenthalben ist das Bamberger Bier bekannt, und besonders in Sachsen und Preußen beliebt.“ Sicher, es gab auch Gegenstimmen; wir dürfen es der Ehrlichkeit wegen nicht verschweigen. Der junge evangelische Theologe Johann Michael Füssel urteilte 1787 über Bamberg: „Das hiesige Bier steht in gutem Ruf; wir können ihm aber weder einen angenehmen Geschmack, noch Reinheit und Stärke beylegen.“ Doch die positiven Urteile überwogen klar.

So war Bamberger Bier auch ein gefragtes Ausfuhrgut und dadurch ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor. Der königliche Stadtkommissär Johann Schauer bemerkte 1810, das Bamberger Bier habe sich „ein so entschiedenes Lob“ erworben, „daß man dasselbe auch zu sehr theueren Preißen in ferne Gegenden verführt. Viele Hundert Eymer werden auf dieße Weiße nach Ober- [und] Nieder-Sachsen und in das Königreich Westphalen verladen.“ Allerdings war hierfür nicht allein die Güte des Biers verantwortlich, sondern auch praktische Erwägungen der Fuhrleute spielten eine Rolle: Sie hatten Waren nach Bamberg gebracht und brauchten eine Rückfracht. Davon profitierten die Brauer ebenso wie die Gärtner; ihnen kam zugute, dass Bamberg eine wichtige Schnittstelle zwischen Landwegen und Wasserstraßen war. Auf Regnitz und Main wurde Bier auch flussabwärts verkauft, nach Würzburg namentlich.

Von Bier haben wir bisher gesprochen, aber das ist nur die halbe Geschichte. Wir dürfen das zweite Getränk, das die Brauer herstellten, nicht unerwähnt lassen: das Heinzlein. Dieses Nachbier erzeugte man, indem man den Treber ein zweites Mal aufkochte, dabei weiteren Hopfen zusetzte. Heraus kam ein dünnes, bitter schmeckendes Gebräu mit verschwindend geringem Alkoholgehalt. Es „komme für die arbeitende und arme Klasse gleich nach dem Brode“, schrieb 1838 der Brauer Johann Adam Messerschmitt. Denn Bier in großer Menge mache einen Menschen arbeitsunfähig, und außerdem würde „der ganze Taglohn für so viel Getränke nicht hinreichen“. Deshalb brauche man das billige Heinzlein, das man entweder pur trank oder aufgebessert durch die Mischung mit Vollbier.

Der erste Hinweis auf Bier in Bamberg datiert aus dem späten 11. Jahrhundert. Im vergangenen Jahr ging das wiederentdeckte „Reinheitsgebot“ von 1489 durch die Medien, die Anordnung des Bischofs Heinrich Groß von Trockau, fürs Brauen dürfe „nichts mere dann maltz, hopffen und wasser“ zu verwenden. (Hefe wurde erst im 19. Jahrhundert als wesentliche Zutat identifiziert.) Dieses bambergische Mandat enthielt noch keine ausdrückliche Festlegung auf Gerste, wie sie die bayerische Landesordnung von 1516 nannte – und die Verpflichtung der Untertanen, nur mit Gerste zu brauen, war dort die Hauptsache. Denn andere Zusätze – Koriander und Lorbeer, Wacholder und Kümmel – wurden in Bayern Jahrzehnte darauf wieder gestattet; eine 500jährige Kontinuität, wie sie konstruiert wird, gab und gibt es nicht.

In Bamberg durften die Bürger allerdings, solange wir wissen, ebenfalls nur Gerstenmalz verwenden. Bier aus Weizenmalz zu brauen, das war in Bamberg – ebenso wie in Bayern – fürstliches Monopol. Denn das wertvolle Brotgetreide sollte geschont und nur ausnahmsweise für Bier verbraucht werden. Seit 1674 gehörte der fürstbischöflichen Hofkammer das Weißbierhaus in der Judenstraße; dort und nur dort durfte Weizenbier erzeugt werden.

Gebraut wurde in Bamberg in einzelnen Anwesen, auf denen das Braurecht ruhte. Dabei waren die allermeisten Brauer zugleich Büttner; der Name des „Fässla“ deutet bis heute auf diese Symbiose hin. Die Zahl war stattlich: Eine Handwerkerstatistik von 1792 nennt in der Rubrik „Bierbrauer [und] Büttner“ 59 Meister und 85 Gesellen. Sogar 63 Brauereien bestanden im Jahr 1810, immerhin noch 57 im Jahr 1824. Zu jeder gehörte eine Wirtschaft; hinzu kamen weitere 15 Bierschenken – und das bei rund 17 000 Einwohnern.

Mit der beschriebenen Struktur unterschied sich Bamberg ganz wesentlich von anderen Städten.

In den meisten fränkischen Städten und Märkten gab es ein Kommunbrauhaus, und grundsätzlich hatten alle Bürger das Recht zu brauen, nicht nur die Inhaber bestimmter Häuser. Und jenes Recht nutzten Handwerker unterschiedlicher Branchen, der Bäcker genauso wie der Schlosser oder der Hutmacher. Da war das Brauen kein Handwerk wie in Bamberg, sondern sogenanntes „bürgerliches Gewerbe“, mit dem man die Haushaltskasse aufbesserte und das dem einen oder anderen womöglich mehr einbrachte als der eigentliche, erlernte Beruf.

Im Kommunbrauhaus leitete den Brauprozess ein städtischer Braumeister mit seinen Hilfskräften. Braumeister war entweder ein Büttner oder ein Bauhandwerker, der in der kalten Jahreszeit ohne Beschäftigung war. Zumal untergäriges Bier gelang ja nur bei niedrigen Temperaturen, weshalb in aller Regel lediglich von September/Oktober bis März/April gebraut werden konnte. Auch Malzdarren waren vielerorts meist in gemeindlicher Hand.

In Kleinstädten gab es ein Kommunbrauhaus, in größeren Gemeinwesen auch mehrere. In Bayreuth existierten im frühen 19. Jahrhundert zwei Brauhäuser, weitere zwei für die barocke Planstadt St. Georgen. Ein Sonderfall war Hof an der Saale, wo städtische und private Brauhäuser nebeneinander bestanden.

Die Bamberger Praxis vieler kleiner privater Brauereien und Mälzereien war eher selten. In München fand man es so. Doch Bamberg und München waren Ausnahmen. Mit dem Dörren des Malzes und mit dem Brauen selbst war Feuergefahr verbunden, und deshalb untersagte es der Bamberger Fürstbischof 1604 der Bürgerschaft von Höchstadt an der Aisch, weiter die Brauereien auf ihren Anwesen zu nutzen, und gebot ihnen den Bau eines Kommunbrauhauses.

Bamberg hatte auch keinen Bierbann; es gab also keine Dörfer ringsum, die verpflichtet gewesen wären, ihr Bier für Schankwirte oder Festlichkeiten in der Stadt zu holen. Ganz anders viele bambergische Landstädte: Sie hatten – oder beanspruchten zumindest – ein solches Absatzprivileg. Und wehe dem Ritter, dem Kloster, der Dorfgemeinschaft, die dem zuwiderhandelte! Bewaffnet zogen die Lichtenfelser, Weismainer, Hollfelder in die frevlerischen Orte, verdarben die Braustätte, tranken heldenhaft das vorhandene Bier aus und führten die Braupfanne wie eine Trophäe mit sich nach Hause.

Anders hier: Rings um Bamberg konnten sich dörfliche Brauereien etablieren, und die Stadt Bamberg hatte kein Recht, dagegen einzuschreiten – falls sie das überhaupt wollte.

Offenbar fanden die hiesigen Brauer genug Absatz für ihr Bier und ihr Heinzlein: durch die Einheimischen, durch Untertanen, die hier bei einer Behörde zu tun hatten, durch Reisende, auch durch die Ausfuhr auf dem Land- wie dem Wasserweg. Ja, im späten 15. Jahrhundert scheinen die Bamberger bisweilen sogar zu wenig gebraut zu haben; denn der fürstbischöfliche Hof bezog Bier auch aus Kronach, Scheßlitz und Weismain.

Der Umbruch im frühen 19. Jahrhundert berührte auch das Bier – wie hätte es anders sein können, wo doch der straff organisierte Beamtenstaat Bayern in nahezu jeden Lebensbereich hinein regulierte und zahllose Dinge neu ordnete? Tradition, altes Herkommen, das galt nicht viel. Der König strich 1807 den Bierbann der Städte, was den Bierabsatz der Bürger minderte. Der Staat begünstigte ländliche Brauereien; Neugründungen in Dörfern wurden bereitwillig genehmigt. Ab 1811 durfte jeder Brauberechtigte in einer Stadt, statt das Kommunbrauhaus zu nutzen, sich eine eigene Braustätte errichten. Der Staat wollte den ausschließlichen, professionellen Brauer und kam daher Antragstellern entgegen, die ein Brauhaus bauen und so ihre Produktion steigern wollten.

Bamberg bot, betrachtet durch die Brille der Eliten, eigentlich optimale Zustände. Hier war all das, was die Obrigkeit wollte, schon gegeben: Die Brauer und Büttner übten ihr Gewerbe hauptberuflich aus, ohne den Schutz einer Bannmeile, und es gab keine Gemeinschaftsbrauereien, sondern Einzelbetriebe. Auch die staatlicherseits gewollte Ausfuhr war bereits erprobt.

Bamberg hätte als Bierstadt große Karriere machen können, ja müssen in dieser Zeit, als bayerisches Bier mehr und mehr gefragt war.

Woher kam dieses hohe Image des bayerischen Biers? Warum ausgerechnet Bayern? Einst hatte das Brauwesen im Norden des Reichs geblüht; im ausgehenden Mittelalter zählte man in Hamburg rund 450 Brauereien, und Bier aus dem niedersächsischen Einbeck war deutschlandweit und quer durch Skandinavien gefragt. Doch im 18. Jahrhundert hatten besonders im Norden die neuen Modegetränke, namentlich Kaffee und Schnaps, das Bier an den Rand gedrängt. Ein Verfall der Bierherstellung war die Folge. Im frühen 19. Jahrhundert lernten die Obrigkeiten Bier neu schätzen, als der Schnaps, billig und immer billiger geworden, soziale Probleme schuf. Bier sollten die Arbeiter trinken, hieß es nun, nicht Branntwein. Vielfach fehlte jetzt die Braukunst.

Nun galt Bayern, wo der Prozess der Zurückdrängung von Bier bei weitem nicht so weit fortgeschritten war, als Bierland schlechthin. Zwischen Altbayern und Franken differenzierte man dabei nicht. Als Hermann Fürst Pückler-Muskau 1834 von Bamberg aus eine Tour in die Fränkische Schweiz unternahm, rühmte er hinterher „den Nektar Baierns, das vortreffliche Bier“.

Bayerisches Bier wurde ein gefragtes Handelsgut. In München bauten einzelne Brauerfamilien ihr Geschäft immer mehr aus. Eine herausragende Rolle erlangte auch Kulmbach. Dort gab es, wie in zahlreichen Kleinstädten, lediglich ein städtisches Brauhaus und brauende Handwerker. Einer von ihnen, der Büttner Johann Lorenz Sandler, soll Ende 1831 ein Fuhrwerk, beladen ausschließlich mit Bier, nach Leipzig geschickt haben. Andere taten es ihm gleich und versorgten bevölkerungsreiche Städte in Preußen und Sachsen. Der Zollverein, der 1834 die Zollschranken in Deutschland beseitigte, und der Bahnbau Ende der 40er Jahre ließen die Ausfuhr dann wachsen, ja explodieren. Und das, obwohl erst um die Jahrhundertmitte die ersten privaten Brauhäuser in Kulmbach entstanden. Schon 1866 stellte die Handels- und Gewerbekammer von Oberfranken fest: „Kulmbach exportirt jetzt mehr als München.“

Dabei blieb es zwar nicht; München überholte Kulmbach. Aber den zweiten Platz der bierausführenden Orte Bayerns behauptete Kulmbach auf Dauer, mit weitem Abstand vor Nürnberg, Erlangen und Hof – Bamberg folgte abgeschlagen auf einem hinteren Rang.

Woher kommt das? Warum gelang es diesem Bamberg, dessen Bier gerühmt wurde, dessen Bier schon lange als Fuhrmannsgut nach Nordosten und als Schiffsladung nach Westen ging, – warum gelang es diesem Bamberg nicht, sein Bier so gut zu vermarkten, wie es Kulmbach tat? Gewiss, es gab vielversprechende Ansätze. Die Zeitungen meldeten 1836: „Der Bierbrauer Hr. Mai in Bamberg, der viel Bier nach Sachsen und Preußen verschickt, hat dieser Tage auch ein Quantum in mit Draht festverschlossenen Flaschen (wie beym Champagner) nach Amerika versendet.“

Warum gab es nicht mehr von seinem Schlag? Warum investierten die Jäck oder die Kauer in Bamberg nicht wie die Pschorr oder die Sedlmayr in München? Warum ließ sich Bamberg durch Kulmbach alsbald überflügeln, was die Ausfuhrmenge anging?

Fragen über Fragen. Rundheraus gesagt: Ich weiß die Antworten auch nicht. Aber darüber wäre forschend nachzudenken.

Die Braubranche nahm technische Neuerungen im 19. Jahrhundert begierig auf und setzte sie für sich in Wert, ob Dampfmaschine, das Verkehrsmittel Bahn, Kältetechnik oder Elektrizität. Das rentierte sich, aber erst einmal musste man investieren. Wo große private Vermögen fehlten, da entstanden Kapitalgesellschaften, die Bierburgen aus Backstein erstehen ließen, mit modernen Maschinen im Innern, außen mit der stolzen Aufschrift „Exportbierbrauerei“.

Die erste Aktienbrauerei in Coburg entstand 1858, in Kulmbach 1872. Bamberg folgte spät, nämlich 1885, als der Ziegeleibesitzer und Hopfenhändler Simon Lessing die „Erste Bamberger Export-Bierbrauerei ,Frankenbräu‘ AG“ ins Leben rief, die spätere Hofbräu AG.

Warum nur expandierte die Bamberger Brauereiwirtschaft nicht? Dies ist umso unverständlicher, als Bamberg ja noch weitere Vorzüge aufzuweisen hatte, verglichen mit Kulmbach.

Hopfen war lange Zeit ein Importgut. Die Bamberger Brauer bezogen ihn in der frühen Neuzeit aus Nordböhmen. Fahrende Händler, „Hopfenträger“, die sich regionale Lager anlegten, brachten ihn zum Kunden. Doch so floss Geld ins Ausland. Das durfte nicht sein. Ab 1767 förderte der Fürstbischof durch Steuererleichterungen den Hopfenanbau, und in der Tat konnte das Hochstift Bamberg um 1800 schon beinahe seinen Eigenbedarf decken. Baunach, Bischberg, auch Weismain entwickelten sich für Jahrzehnte zu wichtigen Hopfenanbauorten. Als bedeutsamer erwies sich jedoch, dass Bamberg ab der Mitte des 19. Jahrhunderts rasch zum herausragenden Umschlagplatz im überregionalen Hopfenhandel wurde. 77 Hopfenhändler nennt das Adressbuch von 1878.

Daneben hatte Bamberg (und hat es bis heute) zwei große Mälzereien. Die eine gründete 1879 Johann Baptist Weyermann aus einer Schifferfamilie, ein Getreidehändler, der zunächst vor allem Malzkaffee als Produkt im Blick hatte, aber bald zum Lieferanten für die Brauer wurde. Die andere Malzfabrik errichtete 1885/86 der Hopfenhändler Carl Isidor Dessauer, der sie nach gut einem Jahrzehnt in eine Aktiengesellschaft umwandelte.

Wo wäre es leichter gewesen, sich mit den Grundstoffen zu versorgen, als in Bamberg?

Das muss doch eigentlich den Kleinen ihr Bestehen erleichtert haben. Das hätte aber auch ausgedehntere Geschäfte ermöglicht.

Wir beobachten jedoch im Lauf des 19. Jahrhunderts ein langsames Sterben der handwerklichen Brauereien. Sie nutzten Straße, Bahn und Kanal zu wenig, um ihr Erzeugnis überregional abzusetzen, sondern hatten gegen die Konkurrenz auswärtigen Biers zu kämpfen, das auf diesen Verkehrswegen nach Bamberg kam. Der Bamberger Stadtmagistrat versuchte 1884 mit einer Biersteuer die Einfuhren zu verringern, doch auf lange Frist half das wenig. Immer mehr einheimische Brauereien gaben auf – trotz der günstigen, weil nahen Versorgung mit den Grundstoffen. Details über die einzelnen Brauereien kann man im trefflichen Buch von Christian Fiedler nachlesen, das gerade in 4. Auflage erschienen ist.

Die größte Verdichtung hatte einst hier in der Nähe bestanden, im vielbefahrenen Steinweg, in der Königstraße, wie sie seit dem Besuch Ludwigs I. im Jahr 1830 hieß. 23 Braustätten zählte man zu beiden Seiten dieser Straße im Jahr 1817. 1905 waren nur fünf davon übrig. Seit 1947 gibt es hier bloß noch zwei – aber sie haben zum Glück Bestand.

Wenn man übers Brauereisterben in Bamberg klagt, das seinen traurigen Höhepunkt im Ersten Weltkrieg erlebte, dann klagt man auf hohem Niveau. Obgleich die Stadt an die Brauereidichte ihres Umlandes nicht heranreicht – neun gewerbliche Brauereien in einer Stadt von 72.000 Einwohnern, das kann sich wahrlich sehen lassen.

„Bamberg ist ein Bierland“, schrieb 1797 ein Finanzbeamter übers Hochstift. Und Bamberg war damals in mehrfacher Hinsicht die Hauptstadt dieses Bierlands.

Oberfranken ist ein Bierland, kann man heute mit Fug und Recht sagen. Zu recht hat sich ein Verein, der die Biervielfalt der Region vermarkten soll, 2004 so benannt. Oberfranken besitzt einen einmaligen Reichtum. Nirgends in der Welt gibt es mehr Brauereien als in Deutschland, nirgends in Deutschland mehr als in Bayern, nirgends in Bayern mehr als in Oberfranken. Die Brust sollte uns tagtäglich schwellen. Und Bamberg ist noch immer eine der Hauptstädte dieses Bierlands, wo ein wertiges Lebens- und Genussmittel nah am Konsumenten erzeugt wird, wo aus schlichten Grundstoffen großartige Qualität entsteht.

Günter Dippold

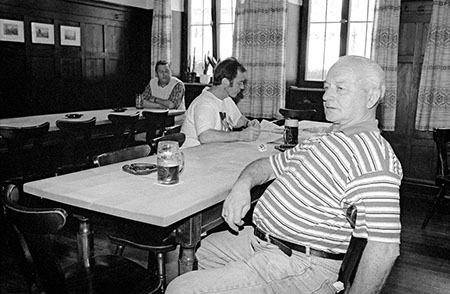

Zum Abschluss eröffnete der Leiter des Bamberger Stadtarchivs Horst Gehringer die Fotoausstellung „Bierstadt Bamberg“, die sowohl in der VHS als auch im Stadtarchiv bis zum 30. April zu sehen ist. Ausgestellt sind Fotografien von Johannes Karch, Werner Kohn, Gudrun Pimpl, Georg Pöhlein, Franziska Reif und Erich Weiß aus dem Bildband „Drei Schobbn – zwa Seidla – a U“ – Bierstadt Bamberg (Bamberg: Erich Weiß Verlag 2014; ISBN 978-3-940821-33-1, Preis 22 Euro).